## Диалог с Фантомом: Ода Экранизации и Бесконечность Воображения

Насколько часто мы слышим это, казалось бы, непоколебимое утверждение: «книга всегда лучше фильма»? Вопрос, конечно, риторический, и, отчасти, справедливо звучит. Чтение – это уникальный акт созидания. В процессе погружения в текст мы, словно алхимики, преобразуем слова в визуальные образы, создавая в воображении персонажей, пейзажей, целые вселенные. Мы, по сути, режиссируем собственный фильм, населяя сцены актерами, которые рождены в безграничных просторах нашей фантазии. И не редкость случаи, когда эти внутренние представления, эти ожившие картины, кардинально расходятся с тем, что предлагает нам экранизация. Тогда возникает неприятное ощущение неудовлетворенности, чувство нереальности происходящего, словно несовпадение разрушает хрупкую магию погружения. Мы будто слышим в себе внутренний голос: «Нет, там все было иначе…», и общее впечатление от фильма или сериала неизбежно омрачается.

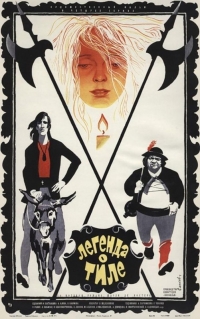

Насколько же ценно, когда это несоответствие, эта пропасть между книгой и ее кинематографическим воплощением, минимальна! Такие произведения становятся настоящей находкой, дарят ощущение гармонии и удовлетворения. Искренне признаюсь, что и я испытал подобное умиротворение, соприкасаясь с экранизацией романа Чарльза де Костера "Легенда об Уленшпигеле". Изначально я настроился с определенной долей скептицизма. В моем личном пантеоне литературных шедевров это произведение занимает особое место. Я перечитывал его много раз, доводя до совершенства знание сюжетных перипетий, словно наизусть. Поэтому, когда я приступил к просмотру фильма Алова и Наумова, я был полон предрассудков и ожиданий.

И тут, словно капля масла в воду, прозвучало откровенное заявление: фильм не является дословным пересказом книги. Авторы открыто признались, что это всего лишь кинематографическое произведение, созданное по мотивам романа. Они даже изменили название, заменив поэтичное "Легенда об Уленшпигеле" на более простое "Легенда о Тиле". Сначала эта кажущаяся мелочь показалась мне серьезным отклонением от оригинала, сигналом к чему-то чуждому и отстраненному. Как я впоследствии узнал, этот ход был намеренным. Сценаристы сознательно отказались от грубого прозвища главного героя, чтобы подчеркнуть его человеческую сущность, вернуть ему имя, данное при рождении. Они хотели подчеркнуть, что рассказ будет о людях, а не о неких мифических персонажах. Ведь именно людям присущи такие глубокие и противоречивые чувства: страх, сострадание, любовь, ненависть, боль. И эти чувства наиболее доступны доброму Тилю, по сравнению с циничным Уленшпигелю, – по замыслу авторов, разумеется.

В момент первого просмотра я не подозревал об этом подтексте. И, признаюсь, возможно, тогда не был бы столь критически настроен и быстрее бы вошел во вкус происходящего на экране. Дело в том, что режиссеры удивительно бережно отнеслись к литературному первоисточнику. Незначительные детали были изменены, но самое главное – атмосфера – осталась нетронутой, живой и вдохновляющей. Даже эпизоды, переработанные и переосмысленные, остаются в духе, заложенном автором романа, Шарлем де Костером.

Более того, несмотря на то, что на выходе получились два самостоятельных фильма – «Да здравствуют нищие» и «Пепел Клааса» – их разделение является весьма условным. Обе картины тесно связаны между собой не только общими героями, но и единой сюжетной линией. Смотреть вторую часть без первой, конечно, возможно, но это лишает вас значительной части удовольствия и лишает возможности понять всю глубину повествования. Начинать же со второго фильма, а затем возвращаться к первому – это нелогично и даже нелепо.

Особого внимания заслуживает визуальное оформление картины. Звуковое сопровождение и цветовая палитра выдержаны на высочайшем уровне, они не просто соответствуют духу эпохи, но и раскрывают его, добавляют новые грани и оттенки. Ярким примером может служить регулярное звучание классических испанских напевов XVI века, дополненных фортепианной музыкой Антонио Вивальди и произведениями современного композитора Николая Каретникова – словно изысканный музыкальный коктейль, переносящий нас в прошлое.

В цветовой гамме прослеживается не меньшее мастерство. Художники добились поразительной точности в передаче красок того времени: грязно-оливковые здания, тяжелые черно-коричневые улицы, насыщенные зеленые и персиковые цвета – словно нанесенные кистью мастера XVI века. Это именно та Испания, которую описывает автор романа: романтичная и одновременно грязная, солнечная, но с привкусом мерзости.

О декорациях, костюмах и прочих деталях нечего и говорить – они безупречны. Смотришь на экран и как будто переносишься на машине времени на пару веков назад, ощущаешь вкус той жизни, ее особенности, полностью погружаешься в атмосферу старой Испании с ее инквизиторами, охотой на ведьм, пытками, казнями и сожженными женщинами. И все это – без всяких новомодных 3D спецэффектов. Мастера 70-х годов умели передавать эмоции и атмосферу без сложных компьютерных технологий.

Но главная ценность фильма, безусловно, заключается в актерской игре. По-видимому, это собирание звезд, но именно мастерство актеров оживляет персонажей, делает их близкими и понятными. Клаас, Неле, Ламме, Тиль, Сооткин, Катлин – каждый из них получает уникальную и запоминающуюся интерпретацию.

И именно благодаря актерской игре происходит настоящее чудо. Даже если в своем воображении я и создавал образы героев иначе, после просмотра в моей памяти навсегда закрепились именно те образы, которые мы видим на экране. И перелистывая страницы любимой "Легенды", я уже не могу представить себе ничего иного. Это поистине гениальный результат – проникнуться ролью настолько, чтобы надолго поселиться в сознании зрителя!

Молодой и кудрявый Михаил Ульянов великолепен в образе Клааса – классический труженик, любящий отец и муж, любимец друзей и знакомых. Всегда жизнерадостный и стремящийся видеть только хорошее. Это полная противоположность королю Испании и всей правящей верхушке, возглавляемой Инквизицией. И лишь в середине фильма происходит полное преображение характера героя, когда он попадает под жернова охотников на ведьм. Мы видим его переживания, подозрения, бессильную злобу от невозможности доказать свою невиновность, ощущение надвигающейся беды, которая настигнет его просто потому, что он кому-то не понравился. Ульянов – великолепен! И это не обсуждается!

В самом сердце XVI века, в тени суровых испанских законов и страха, прорастает история, сплетение сказочных мотивов и реальных исторических событий. Это повествование обращено к эпохе Инквизиции, той мрачной главе европейской истории, когда гонения на предполагаемых ведьм и еретиков лишили мир бесценного наследия красоты и гуманизма, оставив глубокий шрам на ткани общества.

В центре этого драматического полотна – нежная и хрупкая любовь между двумя юными душами, Тилем и Неле. С самого детства связанные узами крепкой дружбы, они уже давно мечтают о совместном будущем, о свадьбе, которая станет их личной победой над суровой действительностью. Но над их судьбой сгущаются темные тучи, и замысловатые узоры рока вплетают их в водоворот событий, не поддающихся контролю. Тиль и Неле – бродячие артисты, дарители смеха и радости для утомленных городских жителей. Они слагают свой скромный хлеб, выступая на площадях и улицах, ищут утешение в улыбках прохожих. Однако, острая и непокорная натура Тиля, его склонность к дерзким шуткам и саркастическим замечаниям в адрес служителей Церкви, становится для них роковой провинцией. В эпоху Инквизиции, где малейшее проявление неповиновения каралось с безжалостной жестокостью, а открытое оскорбление церковных лиц грозило неминуемой гибелью, юмористический порыв Тиля оборачивается угрозой собственной жизни.

И вот, доигравшись в опасную игру, Тиль оказывается в лапах правосудия, приговоренный к виселице. Однако, как и предчувствует зритель, гибель главного героя в самом начале повествования невозможна. Его судьба еще должна развернуться, а зритель должен успеть проникнуться его душой, разделить его боль и надежды.

Особую ценность данному фильму придает блистательный актерский ансамбль. Это настоящий триумф советского кинематографа, хотя в то время этот термин еще не был столь распространен. На экране оживают легендарные имена: Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Михаил Ульянов, Евгений Леонов, Вера Васильева и многие другие. Сам список актеров, вошедших в афишу, является мощным стимулом для зрителя, обещающим незабываемый опыт. Интересно, что роль главного героя изначально предназначалась молодому, перспективному Александру Абдулову. Однако, после долгих раздумий, режиссеры остановили свой выбор на практически неизвестном зарубежном актере, Лембите Ульфсаке, стремясь придать образу европейский колорит и дистанцировать его от чрезмерной известности. Вполне вероятно, что выбор Абдулова привнес бы в фильм еще больше живости и "звездности", но решение было принято, и зрители получили возможность увидеть совершенно иного, не менее убедительного героя.

Масштабность съемок поражает даже сегодня, в эпоху современных технологий. Фильм был создан в 70-х годах, когда производственные возможности были значительно скромнее. Съемочная группа, стремясь создать максимально аутентичную атмосферу испанской эпохи, выбрала для съемок европейскую часть Советского Союза, в особенности прибалтийские регионы, где сохранились уникальные образцы древней архитектуры, напоминающие своей красотой испанские шедевры. Вдохновение черпалось из работ великих мастеров живописи, таких как Иероним Босх и Франсиско Гойя, чьи картины послужили источником образов и художественных решений.

Режиссеры смогли филигранно перенести на экран классические театральные приемы, создавая сложный, многогранный мир. В фильме отчетливо прослеживаются образы положительных героев, вызывающих искреннее сопереживание и участие зрителя. На фоне этих образов разворачивается трагедия, вызванная жестокостью королевской власти и религиозного фанатизма. Отрицательные персонажи, представленные как воплощение безжалостной системы, кажутся значительно сильнее, обрекая положительных героев на страдания и поражение. Однако именно этот контраст и придает фильму особую драматичность, позволяя зрителю ощутить всю горечь и безысходность тех далеких времен. Ведь испанская Инквизиция по праву считается одной из самых мрачных и трагических страниц в истории человечества. Если кому-то покажется, что авторы фильма чрезмерно критичны к королям и священникам, стоит помнить, что в те времена именно так и было. Люди, подобно героям картины, страдали, теряли близких и надежды, а человеческая жизнь не стоила ничего, кроме как средство достижения целей могущественных и безжалостных сил.

## Отражения прошлого в зеркале «Легенды о Тиле»

Первое знакомство с фильмом «Легенда о Тиле» произошло, пожалуй, в пору, когда общедоступность кинематографа имела свои ограничения. В конце семидесятых годов минувшего столетия подобные картины, насыщенные драматизмом и романтическими переживаниями, демонстрировались преимущественно для взрослой аудитории – решение, обусловленное сценами, которые могли показаться вызывающими для молодого поколения. Вспоминается некая «запретность» этих вечеров, украденных из-под носа родителям, когда вместе с друзьями, чьи семьи были в это время отлучены, мы, затаив дыхание, следили за перипетиями судьбы героев. Слезы обилия текли по щекам, а гнев и осуждение обрушивались на инквизиторов, чьи деяния представлялись воплощением жестокости и несправедливости. Мы жаждали быть подобными Тилю Уленшпигелю и Ламме Гудзаку, отважным и непокорным душам, бросающим вызов тирании.

Второй просмотр, спустя годы, был мимолетным, словно попытка уловить ускользающее воспоминание. Образы мерцали сквозь пелену школьных уроков истории, а некоторые сцены, несмотря на разницу в одежде и способах расправы, вызывали странное ощущение дежавю. Возможно, это было связано с тем, что бурные девяностые, омраченные экономическими трудностями и повсеместной неопределенностью, не оставляли места для глубокого духовного удовлетворения. Однако именно в этот период я открыла для себя роман Шарля де Костера – «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях – забавных, отважных и достославных во Фландрии и иных странах». После прочтения произведения фильм предстал в новом свете, наполненном нюансами и смыслами, которые прежде ускользали от внимания. Какая-то невидимая нить, сплетенная из переживаний и размышлений, проникла вглубь сознания, оставив неясный, но ощутимый след.

И вот, минули «нулевые», отмеченные стремительными переменами и неоднократными предсказаниями глобального коллапса, а фильм «Легенда о Тиле» продолжает волновать, оставаясь поразительно актуальным. Возникает ощущение зацикленности, повторения одних и тех же человеческих страстей и пороков: любви и ненависти, поклонения и проклятий, сострадания и беспощадного уничтожения. Меняются лишь декорации, костюмы и орудия насилия – не это ли отражение вечной природы человека? Не является ли это зловещее эхо прошлого предупреждение, намекающее на необходимость извлечения уроков, чтобы избежать повторения трагических ошибок?

Пересматривая «Легенду о Тиле» вновь и вновь, я не устаю восхищаться великолепной игрой актерского ансамбля. Евгений Леонов – воплощение серьезности в комедийной роли, Михаил Ульянов – воплощение мудрости и достоинства в своей эпизодической, но запоминающейся роли, Вера Васильева – краткое, но яркое появление, Наталья Крачковская, практически растворившаяся в массовке, Игорь Ясулович – неподражаемый предводитель слепых, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Лариса Малеванная, Алла Демидова и, конечно же, неповторимая Наталья Белохвостикова – все они создали незабываемые образы, наполненные глубоким смыслом и эмоциональной силой. Игра «старой гвардии» советского кинематографа не поддается сравнению с современными достижениями, поскольку она воплощает нечто большее, чем просто мастерство исполнительского искусства – это гармония между режиссерской идеей и актерским талантом, создающая атмосферу подлинности и искренности. Безусловно, современное кино представляет собой неиссякаемый источник креативных идей и технических инноваций, однако их единицы способны достичь той высоты художественного совершенства, которую мы видим в «Легенде о Тиле». Настоящее творчество, рожденное из глубины души и движимое стремлением к истине, становится редкостью в эпоху массового, коммерциализированного производства.